Памятка по профилактике клещевого энцефалита

Внимание!

приближается сезон активности таежных клещей!

ЗНАНИЕ И БДИТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Приближается весна – период, когда люди отправляются в тайгу за дикоросами, на дачу, за город подышать свежим воздухом, на рыбалку, устраивают пикники. Но необходимо помнить – этот период еще и время повышенной опасности заболеть опасными инфекционными заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. Общаясь с природой, можно легко стать добычей маленького врага, который зовется клещом. Ежегодно с приходом весны вместе со всей природой просыпаются клещи. Они голодны и им нужна кровь, в том числе человеческая – иксодовые клещи открывают сезон охоты на людей.

Приближается весна – период, когда люди отправляются в тайгу за дикоросами, на дачу, за город подышать свежим воздухом, на рыбалку, устраивают пикники. Но необходимо помнить – этот период еще и время повышенной опасности заболеть опасными инфекционными заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. Общаясь с природой, можно легко стать добычей маленького врага, который зовется клещом. Ежегодно с приходом весны вместе со всей природой просыпаются клещи. Они голодны и им нужна кровь, в том числе человеческая – иксодовые клещи открывают сезон охоты на людей.

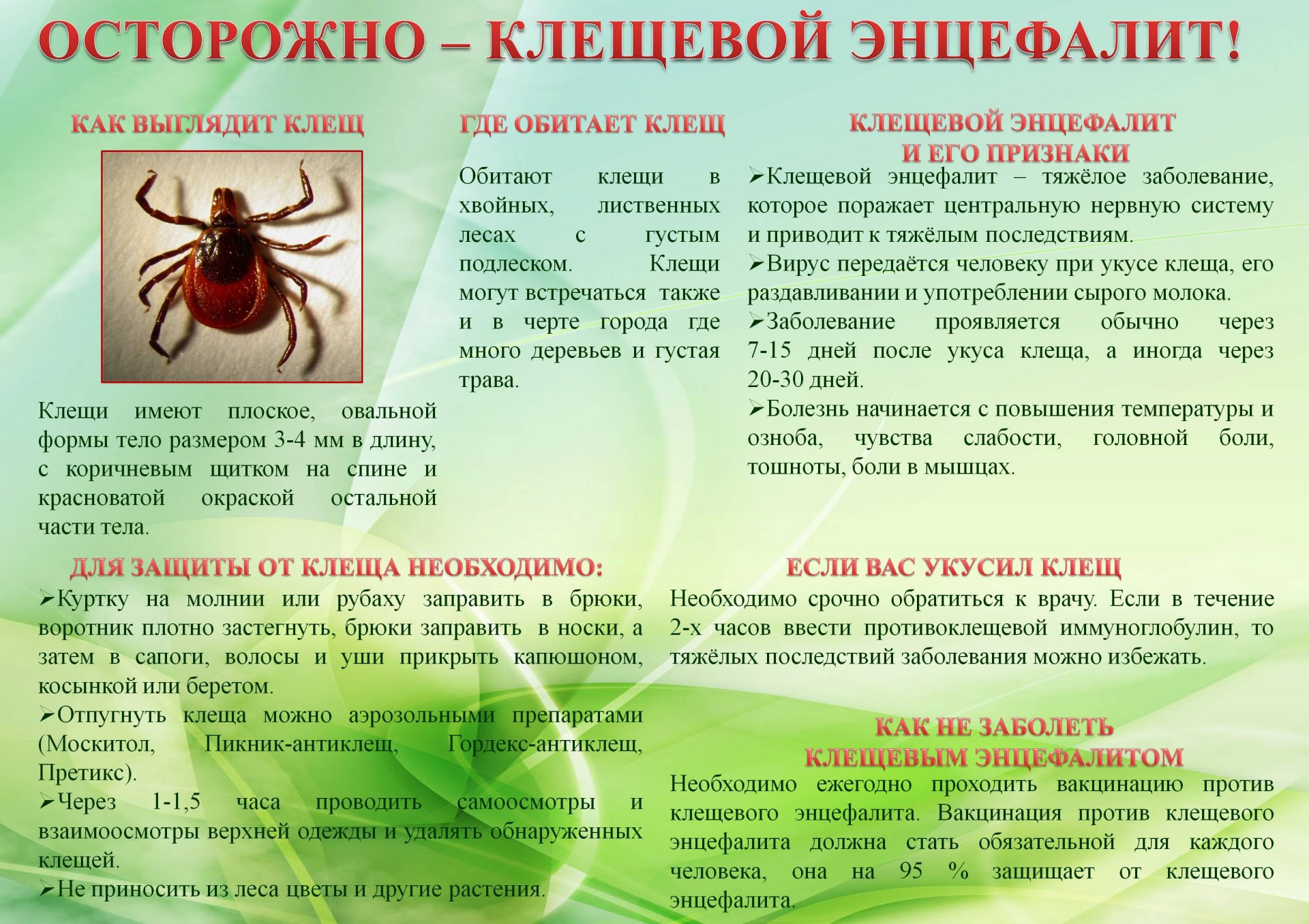

Клещи встречаются в лесу, поле, на лугах, в городских парковых зонах отдыха, и даже в транспорте — со своего или чужого букета полевых цветов, элементов одежды. Необходимо знать и помнить о том, что клещи влаголюбивы, вследствие чего их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Они предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей на склонах лесных оврагов, по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков. Самое излюбленное место концентрации клещей – тропы и дорожки с заросшими травой обочинами, так как клещей привлекает запах людей и животных, передвигающихся по этим дорожкам и тропам. Здесь клещи и подстерегают свою «добычу», притаившись на концах травинок, веточек, торчащих вверх палочек. Первый период активности клещей начинается в конце марта, первых числах апреля и продолжается до середины июня, в августе приходит второй период, который завершается к октябрю. Максимальная активность клещей наблюдается в то время, когда средняя дневная температура устанавливается на уровне +10 — 150С. При среднесуточной температуре выше +150С активность клещей снижается. Клещи остаются активными в течение суток, но в солнечные дни их наибольшая активность отмечается с 8 до 11 ч, заметно снижается в дневное время и снова возрастает в период с 17 до 20 ч. В пасмурные дни и во время теплого моросящего дождя их способность к нападению остается примерно на одном уровне. В очень жаркие дни и во время сильного дождя их активность резко падает. При приближении потенциальной жертвы клещи принимают позу активного ожидания: вытягивают передние лапки и поводят ими из стороны в сторону, определяя направление источника запаха и изготавливается к нападению на прокормителя.

Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то клещ, передними лапками пытается ухватить своего будущего прокормителя. На человеке клещ цепляется за детали одежды и медленно перемещаться вверх до доступных участков кожи. Клещ цепляется за кожу жертвы своими лапками, снабженными присосками и острыми коготки, после чего впивается своим хоботком в кожу. Чаще всего присасывание клещей происходит к тем участкам тела, которые имеют тонкий кожный покров и хорошее кровоснабжение — подмышечные и подколенные впадины, шея, волосистая часть головы. Затем он погружает свой хоботок в кожу и, прорезая ее, добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. В большинстве случаев сам процесс укуса остается незамеченным человеком, так как при укусе клещ выпускает в тело человека специальную обезболивающую жидкость. Слюна клеща обладает антикоагулянтными свойствами, из-за чего кровь в месте укуса не сворачивается и поглощается клещом. Надежно закрепиться ему помогают зубчики на хоботке, направленные назад, а первая порция слюны, которая быстро затвердевает и приклеивает ротовые органы к коже, подобно цементу. Самцы клещей присасываются на непродолжительное время, для того, чтобы пополнить запас питательных веществ и воды в организме, самки клещей питаются около 6 суток, увеличивая свой размер более чем в сто раз по сравнению с исходным.

При укусе клеща человек может быть сразу инфицирован «коктейлем» из нескольких особо опасных возбудителей. Клещи переносят следующие тяжелые заболевания:

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ).

Возбудитель КВЭ передается человеку, в основном, во время кровососания зараженного вирусом клеща. Второй путь заражения – употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. При алиментарном заражении, при употреблении в пищу сырого молока коз и коров, других молочных продуктов без термической обработки, вирус размножается в эпителии и тканях желудочно-кишечного тракта.

Третий путь — при втирании в кожу вируса в случае раздавливания клеща или расчесывании мест укуса.

Молекулярно-биологическими и филогенетическими исследованиями штаммов вируса КВЭ установлено существование в природе трех основных генетических типов вируса:

— генотип 1 — дальневосточный вариант (прототипный штамм «Софьин»);

— генотип 2 — западный вариант (прототипный штамм «Neudoerfl»);

— генотип 3 — урало-сибирский вариант (прототипный штамм «Лесопарк 11»).

Каждый из вышеперечисленных генотипов имеет особенности молекулярно-генетической структуры, антигенных свойств, свой ареал, особенности вызываемых клинических проявлений у человека.

По степени тяжести клинических проявлений КВЭ и его последствий на первом месте находится дальневосточный вариант, с которым связывают наличие тяжелых очаговых форм. Данные отечественных и зарубежных исследователей показывают, что циркуляция 1-го генотипа является широкой и повсеместной в Дальневосточном регионе: Хабаровский и Приморский край, о. Сахалин, о. Хоккайдо. Заболевание проявляется бурным началом, преобладанием очаговых форм поражения центральной нервной системы, очаговым менинго- и полиэнцефаломиелитом. Частота летальных исходов достигала в отдельные годы 35% и более.

Зоной абсолютного доминирования западного генотипа 2 являются Центральная и Северная Европа, причем западный ареал ее находится на территории Белоруссии, Украины, Чехии, Германии, Австрии, скандинавских стран. Заболевание, вызываемое вирусами этой популяции, отличается более легким течением и благоприятными исходами: здесь доминируют лихорадочные и менингеальные формы с полным выздоровлением заболевших. Летальные исходы чрезвычайно редки.

Восточнее, на европейской территории России, на Урале и в Сибири преимущественно распространен 3-й генотип вируса. По тяжести клинической картины он занимает промежуточное положение между генотипами 1 и 2: заболевание КЭ протекает менее тяжело, чем на Дальнем Востоке, оставаясь при этом весьма опасным. Летальность не превышает 2,4%. Исследованиями ученых установлено, что в Сибири достаточно высока частота совместной циркуляции разных генотипов вируса в неравных пропорциях: более 70% — это штаммы урало-сибирского генотипа, около 20% — дальневосточного и 10% — западного. Особенности клиники КВЭ у жителей Дальнего Востока, Сибири и в западном регионе объясняются существенными различиями между тремя генотипами вируса.

Заболевание чаще всего начинается остро, внезапно, чаще в первой половине дня. Первые признаки заболевания неспецифичны – общее недомогание, озноб, повышение температуры до невысоких значений, а иногда и до 380С и выше. Затем появляется разлитая головная боль, усиливающаяся при повороте глаз, изменении положения тела, под влиянием звуковых, световых и других раздражителей, которая часто становится невыносимой, появляются ломящие, ноющие боли в мышцах рук, ног, шеи, спины. Возможно также появление болей в суставах, пояснице, по ходу нервных стволов. Иногда могут возникать дискомфорт в животе, першение в горле, легкая болезненность при глотании. Характерно возникновение покраснения и повышенной влажности кожи, реже сухости кожи в сочетании с повышенным ее шелушением. Возможно пятнистое покраснение кожи шеи и груди, и покраснение кожи лица и склер глаз, увеличение шейных желез. Изредка заболевание начинается психотическим состоянием по типу острого бреда. Развитие заболевания сопровождается снижением и потерей аппетита, чувством горечи во рту, иногда отвращением к пище, тошнотой и рвотой. Характерно уменьшение частоты сердечного ритма. Проявление заболевание может ограничиться только лихорадкой и перечисленными неспецифическими симптомами. При этом чаще всего наблюдается полное выздоровление. Однако в ряде случаев может развиться менингит. Его отличительными признаками являются светобоязнь, ригидность затылочных мышц и др. В случаях неблагоприятного течения заболевания КВЭ развиваются парезы и параличи. Они могут возникать в разные сроки заболевания – от 2-3 дня болезни до 5 месяцев после острого периода. Характерно поражение нервов с развитием парезов мышц лица, языка, нарушения глотания и др. При парезах мышц шеи наблюдается очень характерный для КВЭ синдром «свислой головы». Самые драматичные по течению заболевания, самые тяжелые по лечению и остаточным явлениям, вплоть до инвалидности и летального исхода, развиваются при поражение мозга или периферийных нервных окончаний.

Важно знать, что возбудитель КВЭ всегда находится в слюнных железах клеща и передаётся в первые минуты кровососания с первыми порциями слюны. Поэтому чем быстрее снят клещ с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст!

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Клещей удобно удалять пинцетом, при этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то его можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем извлекают, медленно раскачивая и подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы — клещ разорвется. Ранку в месте укуса рекомендуется обработать йодом и тщательно вымыть руки. В процессе удаления присосавшегося клеща его нельзя ничем смазывать. Удалённого клеща необходимо поместить в герметичную тару с кусочком влажной ткани или бумаги и доставить для лабораторного исследования на заражённость различными видами возбудителей.

Независимо от того, удалось или нет извлечь присосавшегося клеща, для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики, заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в лечебно — профилактическое учреждение для решения вопроса о необходимости специфической профилактики.

На практике доказано, что своевременное введение иммуноглобулина человека против КВЭ в самый первый день, когда произошло присасывание клеща, снижает саму вероятность развития клещевого энцефалита в 50 раз. Профилактика донорским иммуноглобулином человека против КВЭ проводится в первые 3 суток. При сроке более 4 суток после присасывания клещей профилактика иммуноглобулином не проводится.

Пострадавший от присасывания клещом должен ежедневно в течение трех недель после укуса измерять температуру тела, желательно 2 раза в день, внимательно осматривать кожные покровы в месте укуса. При проявлении одного или нескольких приведенных выше симптомов необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для обследования и возможного последующего лечения.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные комплексно на все звенья эпидемического процесса (источник возбудителя инфекции, механизм ее передачи, восприимчивость организма). Наиболее надежным и результативным средством профилактики является обеспечение невосприимчивости человека к патогенным микроорганизмам посредством проведения специфической вакцинации. Даже в случае возникновения заболевания у вакцинированного человека оно протекает значительно легче, в стертой форме, без летальных исходов, без развития инвалидности.

Клещевой вирусный энцефалит — заболевание с инфекционной природой, и все сказанное о значении вакцинации в полной мере относится к проблеме заболеваемости и профилактики этой инфекции. Данные об эффективности проведения массовых вакцинаций против КВЭ в эндемичных регионах появились уже в первые годы создания и применения вакцины, и, как следствие, число случаев заболевания КВЭ было снижено в 8—10 раз за счет целенаправленной вакцинации населения, проживающего в регионах, где распространены природные очаги КВЭ. Единственным реальным методом предупреждения инвалидности и летального исхода, последствий КВЭ, является вакцинация. Сходство в структуре ключевых антигенов генотипов КВЭ составляет 85%. В связи с этим, иммунизация вакциной, приготовленной из одного вирусного штамма, создает стойкий иммунитет против заражения любым вирусом клещевого энцефалита. Эффективность зарубежных вакцин в России подтверждена, в том числе исследованиями с использованием российских диагностических тест-систем. Напоминаем, что привитыми против КВЭ считаются лица, получившие три прививки: первая и вторая с интервалом в 1-7 месяцев, третья (ревакцинация) – через 12 месяцев после второй.

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями – боррелиями, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, суставов и сердца. Риск заболеть боррелиозом после укуса клеща значительно выше чем клещевым энцефалитом. Зараженность возбудителями болезни Лайма клещей — переносчиков в разных природных очагах может варьировать в широком диапазоне от 5-10 до 70-90%. Болезнь Лайма регистрируется в настоящее время на 68 административно-географических субъектах РФ и в настоящее время в Российской Федерации по показателям распространенности ИКБ является лидирующим заболеванием среди всех трансмиссивных природно-очаговых инфекций, ассоциированных с иксодовыми клещами. Количество заболевших клещевым боррелиозом практически повсеместно продолжает увеличиваться. Боррелии обитают в кишечнике клеща и в кровь попадают не сразу.

Чем дольше находился клещ на теле, тем выше риск боррелиоза. Клинические проявления инфекции начинаются через 3 до 45 дней (в среднем 12-14 дней), по данным некоторых авторов через 60 дней после присасывания клеща. В 70% случаях на месте укуса появляется кольцевая эритема, увеличивающаяся в размере, боль, зуд, отмечается недомогание, повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов, мышечные и суставные боли. При клинически выраженном течении заболевания инкубационный период составляет 10 — 14 дней. На первом этапе, длящемся до одного месяца, возможны недомогание, лихорадка, мышечные боли. Основной симптом — покраснение кожи в месте укуса клеща, постепенно увеличивающееся в размере и достигающее 10 — 15 см в диаметре с возможными колебаниями от 3 — 5 до 70 см. На месте присасывания клещей появляется распространяющееся кольцевидное покраснение — мигрирующая кольцевидная эритема, встречающаяся у 60-80 % больных. Иногда эритема является первым симптомом болезни и предшествует общеинфекционному синдрому. В таких случаях пациенты сперва обращаются к аллергологу или дерматологу, которые диагностируют «аллергическую реакцию на укус клеща». Вначале на месте укуса в течение 1-7 дней возникает макула или папула, а затем в течение нескольких дней или недель участок покраснения расширяется (мигрирует) во все стороны. Края его интенсивно красные и слегка приподнимаются над непораженной кожей в виде кольца, а в центре эритема чуть бледнее. Иногда мигрирующая кольцевидная эритема сопровождается региональной лимфоаденопатией. Эритема обычно овальная или круглая, диаметром 10-20 см, иногда до 60 см. Внутри такого большого участка могут быть отдельные кольцевидные элементы. У некоторых больных весь пораженный участок имеет равномерно красный цвет, у других на фоне эритемы появляются везикулы и участки некроза. Большинство больных указывают на неприятные ощущения в области эритемы, меньшая часть испытывает сильное жжение, зуд и боль. Заболевания клещевым боррелиозом широко распространены в восточном и западном полушариях. Случаи заболевания отмечаются в США, Канаде, практически по всей Европе, России, Монголии, Северном Китае, Японии и других странах. По расчетам отечественных эпидемиологов, ежегодно в нашей стране число заболевших достигает 10–11 тыс. человек. К ИКБ восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Течение болезни разнообразно. Чаще всего она может пройти без видимых проявлений и о самом факте заражения удастся узнать лишь по появлению в крови антител к боррелиям. Признаки, указывающие на возможное поражение оболочек мозга, могут появляться рано, когда еще сохраняется эритема кожи, однако в это время они обычно не сопровождаются синдромом воспалительных изменений цереброспинальной жидкости. В течение нескольких недель (редко ранее 10-12 дней) или месяцев от начала заболевания у 15% больных появляются явные признаки поражения нервной системы.

Вторая стадия заболевания (1 — 6 мес.) характеризуется развитием неврологических и сердечно — сосудистых осложнений. На позднем этапе заболевания (более 6 мес.) развиваются суставные, кожные и другие воспалительные процессы. Правда, наступает II стадия не у всех больных. Сроки ее возникновения варьируют, но чаще всего у 10-15 % больных через 1-3 месяца после начала болезни развивается неврологическая и кардиальная симптоматика. Неврологические симптомы могут проявляться в виде менингита, менингоэнцефалита с лимфоцитарным плеоцитозом цереброспинальной жидкости, парезом черепных нервов и периферической радикулопатии. Такое сочетание симптомов довольно специфично для болезни Лайма. Характерны пульсирующая головная боль, ригидность затылочных мышц, фотофобия, лихорадка обычно отсутствует; больных, как правило, беспокоят значительная утомляемость и слабость. Иногда отмечается умеренная энцефалопатия, заключающаяся в расстройствах сна и памяти, концентрации внимания, и выраженную эмоциональную лабильность. Без антибактериальной терапии менингит может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Характерной чертой системного клещевого боррелиоза является сочетание менингита (менингоэнцефалита) с невритами черепных нервов и радикулоневритами. Возможны невриты глазодвигательных, зрительных и слуховых нервов. У детей преобладает обычно менингеальный синдром, у взрослых чаще поражается периферическая нервная система. У больных с болезнью Лайма могут быть более тяжелые и продолжительные проявления со стороны нервной системы: энцефалиты, миелиты, хорея, церебральная атаксия. Во второй стадии болезни продолжается также и сердечно-сосудистая система, что, однако, наблюдается реже, чем поражение нервной системы, и не имеет характерных черт. Обычно через 1-3 месяца после мигрирующей кольцевидной эритемы у 4-10 % больных возникают кардиальные нарушения. Наиболее частый симптом — нарушение проводимости по типу атриовентрикулярной блокады, включая полную поперечную блокаду, которая является хотя и редким, но типичным проявлением системного клещевого боррелиоза. При болезни Лайма возможно развитие перикардита и миокардита. За последние годы накопились данные, свидетельствующие о том, что эта стадия имеет очень яркий клинический полиморфизм, обусловленный способностью боррелий проникать в любые органы и ткани и вызывать моно- и полиорганные поражения. Так, поражение кожи может протекать со вторичными кольцевидными элементами, эритематозной сыпью на ладонях по типу каппиляритов, диффузной эритемой и утрикарной сыпью, доброкачественной лимфоцитомой кожи. Наряду с мигрирующей кольцевидной эритемой доброкачественная лимфоцитома кожи считается одним из немногих проявлений болезни Лайма. Клинически доброкачественная лимфоцитома кожи характеризуется появлением единичного инфильтрата или узелка либо диссеминированных бляшек. Наиболее часто поражаются мочки уха, соски и ареолы молочных желез, которые выглядят отечными, ярко-малиновыми и слегка болезненны при пальпации. Поражаются также лицо, гениталии и паховые области. Длительность течения (волнообразного) от нескольких месяцев до нескольких лет. Болезнь может сочетаться с любыми другими проявлениями системного клещевого боррелиоза. На стадии диссеминации болезни Лайма встречаются и различные неспецифические клинические проявления: конъюнктивит, ирит, хориретинит, панофтальм, ангина, бронхит, гепатит, спленит, орхит, микрогематурия или протеинурия, а также выраженная слабость и утомляемость.

Третья стадия болезни Лайма формируется у 10 % больных через 6 месяцев — 2 года после острого периода. Наиболее изученными в этом периоде являются поражения суставов (хронический Лайм-артрит), поражение кожи (атрофический акродерматит), а также хронические неврологические синдромы напоминающие по срокам развития третичный период нейросифилиса. В настоящее время ряд этиологически нерасшифрованных заболеваний предположительно связывают с боррелиозной инфекцией, например прогрессирующую энцефалопатию, рецидивирующий менингит, множественный мононеврит, некоторые психозы, судорожные состояния, поперечный миелит, васкулит сосудов мозга.

В третьей стадии выделяют 3 варианта поражения суставов: артралгии, доброкачественный рецидивирующий артрит, хронический прогрессирующий артрит. Мигрирующие артралгии отмечаются довольно часто — в 20-50 % случаев, сопровождаются миалгиями, особенно интенсивными в области шеи, а также тендовагинитами, а изредка и быстро проходящим моноартритом. Объективные признаки воспаления обычно отсутствуют даже при большой интенсивности артралгий, которые иногда обездвиживают больных. Как правило, боли в суставах имеют интермиттирующий характер, длятся в течение нескольких дней, сочетаясь со слабостью, утомляемостью, головной болью. Боли в суставах очень значительной силы могут повторяться несколько раз, но проходят самостоятельно. При втором варианте поражения суставов развивается артрит, часто хронологически связанный с укусом клеща или развитием мигрирующей кожной эритемы. Больных беспокоят боли в животе, головные боли, выявляется полиаденит. Регистрируется также и другие неспецифические симптомы интоксикации. Этот вариант поражения суставов развивается от нескольких недель до нескольких месяцев после возникновения мигрирующей кожной эритемы. Наиболее часто встречается асимметричный моноолигоартрит с вовлечением коленных суставов; менее типичны развитие кист Бейкера (выпячивание сумки коленного сустава при экссудативном воспалительном процессе), поражение мелких суставов. Боли в суставах могут беспокоить больных от 7-14 дней до нескольких недель, могут повторятся несколько раз, причем промежутки между рецидивами составляют от нескольких недель до нескольких месяцев. В дальнейшем частота рецидивов снижается, атаки становятся все более редкими и затем полностью прекращаются. Считают, что этот доброкачественный вариант артрита, протекающий по типу инфекционно-аллергического, дольше 5 лет не продолжается. У значительного числа больных может быть всего 1-2 эпизода артрита. Третий вариант поражения суставов — хронический артрит — обычно развивается не у всех больных (10 %), причем после периода интермиттирующего олигоартрита или мигрирующего полиартрита. Суставной синдром приобретает характер хронического, сопровождается образованием паннуса (воспаление роговой оболочки глаз) и эрозий хряща; иногда морфологически неотличим от ревматоидного артрита. При хроническом Лайм-артрите поражается не только синовиальная оболочка, но и другие структуры сустава, например периартикулярные ткани (бурситы, лигаментиты, энтезопатии). В более поздних стадиях в суставах выявляются типичные для хронического воспаления изменения: остеопороз, истончение и утрата хряща, кортикальные и краевые узуры (исчезновение ограниченной части органа), реже дегенеративные изменения: остеофитоз (наслоение на кость рыхлой молодой массы), субартикулярный склероз.

Клиническое течение Лайм-артрита может быть сходным с таковым при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева и других серонегативных спондилоартритах. Поздний период болезни Лайма характеризуется значительно менее выраженным клиническим полиморфизмом, и ведущими считают, кроме поражения суставов, своеобразные поражения нервной системы (хронический энцефаломиелит, спастический парапарез, некоторые расстройства памяти, деменция, хроническая аксональная полирадикулопатия). К поражению кожи позднего периода относят атрофический акродерматит и очаговую склеродермию. Атрофический акродерматит встречается в любом возрасте. Начало болезни постепенное и характеризуется появлением цианотично-красных пятен на разгибательных поверхностях конечностей (колени, локти, тыл кистей, подошвы). Часто появляются воспалительные инфильтраты, но могут наблюдаться узелки фиброзной консистенции, отечность кожи, региональная лимфоаденопатия. Обычно поражаются конечности, но могут вовлекаться и другие участки кожи туловища. Воспалительная (инфильтративная) фаза развивается длительно, персистируя много лет, и переходит в склеротическую. Кожа в этой стадии атрофируется и напоминает смятую папиросную бумагу. У части больных (1/3) наблюдается одновременное поражение костей и суставов, у 45 % — чувствительные, реже двигательные расстройства. Латентный период до развития атрофического акродерматита составляет от 1 года до 8 лет и более. После первой стадии болезни Лайма рядом исследователей был выделен возбудитель из кожи больных атрофическим акродерматитом с давностью заболевания 2,5 года и 10 лет.

Боррелиозная инфекция отрицательно влияет на беременность. Несмотря на то, что беременность у женщин с болезнью Лайма может протекать нормально и закончиться родами здорового ребенка, существует возможность внутриутробного инфицирования и возникновения врожденного боррелиоза аналогично врожденному сифилису. Описаны случаи летального исхода у новорожденных через несколько часов после рождения в связи с серьезной врожденной патологией сердца (стеноз аортального клапана, коарктация аорты, эндокардиальный фиброэластоз), кровоизлияния в мозг и др. Полагают, что боррелиоз может быть причиной токсикоза беременных. Не у каждого больного наблюдаются все стадии болезни. Если болезнь лечится неэффективно, или не лечится вообще, может развиться хроническая форма заболевания. Эта стадия характеризуется чередованием ремиссий и рецидивов, но в некоторых случаях болезнь имеет непрерывно рецидивирующий характер. Наиболее встречающийся синдром — артрит, который рецидивировал в течение нескольких лет и приобрёл посредством деструкции костей и хрящей хроническое течение. Наблюдаются такие изменения как остеопороз, истончение и утрата хряща, реже — дегенеративные изменения.

Во избежание перечисленных выше патологических изменений необходимо сделать главное – при проявлении симптом в виде покраснение на коже в месте укуса, пятна и кольцевидные высыпания на теле, нарушение остроты зрения, рвота, сильные мышечные боли в руках и ногах, неврологические расстройства — немедленно обратиться к врачу для медицинского осмотра и исключения заболевания клещевыми инфекциями. В случае подозрения на диагноз клещевой вирусный энцефалит или клещевой боррелиоз заболевший направляется для лечения на госпитализацию. Если лечение антибактериальными препаратами начато уже на первой стадии при условии отсутствия признаков поражения нервной системы, сердца, суставов, то значительно снижается вероятность развития неврологических, кардиальных и артралгических осложнений. Не вылеченная мигрирующая кольцевидная эритема может исчезнуть спонтанно, в среднем через 1 месяц (от 1 дня до 14 месяц), однако антибактериальное лечение способствует исчезновению эритемы в более короткий срок, а главное, может предупредить переход во II и III стадии заболевания. Человек, переболевший боррелиозом, может заболеть снова — иммунитет не вырабатывается. Профилактической вакцины для предупреждения боррелиоза пока не разработано.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). Инкубационный период варьирует от 3 до 23 дней (в среднем 13 дней). Острое начало заболевания, повышение температуры тела до 38-39 градусов, слабость, недомогание, головная боль, головокружение, тошнота. Возможно нарушение в работе сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Известно, что наиболее эффективными и доступными средствами этиотропной терапии болезни Лайма, ГАЧ, МЭЧ являются препараты группы тетрациклинов. Экстренная специфическая профилактика МЭЧ и ГАЧ может осуществляться однократным приемом этих же антибиотиков. Вакцинопрофилактика эрлихиозов человека не разработана. Экстренная профилактика по факту укуса пораженного эрлихиями клеща может осуществляться доксициклином, аналогично схеме экстренной профилактики боррелиоза.

Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что в одном маленьком клеще может оказаться целый коктейль возбудителей. И «человек укушенный» может быть инфицирован сразу вирусами и боррелиями, что создает большие сложности при диагностике и лечении тех заболеваний, которые они вызывают. В результате у человека может развиться не одно, а несколько заболеваний одновременно. В разных регионах России у 15 — 50% больных регистрируют микст-инфекции, которые протекают с существенно большей тяжестью. При этом важно помнить, что возбудитель КВЭ всегда находится в слюнных железах клеща и передаётся в первые — же минуты кровососания. Возбудителей других инфекций начинают проникать в слюнные железы только после того, как клещ приступил к питанию и их передача со слюной происходит при минимальной длительности кровососания равной 18 часам, эрлихий — при минимальной длительности присасывания равной 24 — 36 часам. По данным американских специалистов, возбудители боррелиоза проникают из кишечника в слюнные железы клеща только через двое суток после присасывания. Не следует также забывать, что помимо инокулятивного (со слюной) существует контаминативный (через загрязнение) тип передачи возбудителей КВЭ, боррелиоза Лайма, эрлихиозов и других трансмиссивных инфекций. В данном случае фактором передачи могут стать фекалии клещей, попавшие на слизистые глаз, дыхательных путей или в микротравмы кожи.

— при посещении леса надо одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей, надевать однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды – в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку.

— проводить само – и взаимоосмотры одежды и тела каждые 10-15 минут для обнаружения клещей;

— не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих лесах на песчаных почвах;

— после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

— не заносить в помещение свежесорванные растения и цветы, тщательно проверить верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

— внимательно осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Целесообразно применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей: акарицидные средства (предназначены только для обработки верхней одежды, применение их на кожу недопустимо), и репеллентные препараты (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от клещей, комаров, мошек).

Обязательно при обнаружении присосавшихся клещей или признаков присасывания необходимо обратиться в медицинское учреждение для проведения медицинского наблюдения, при необходимости своевременного назначения противоклещевого иммуноглобулина или экстренной антибиотикопрофилактики.

Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет сохранить вам здоровье!

Надо помнить, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить!